众所周知,有机发光二极管(OLED)凭借自发光、高对比度、柔性可弯曲等天然优势,已成为智能手机、电视、可穿戴设备等终端产品的核心显示技术。不过,一直以来构成全彩显示的红、绿、蓝三基色中,深蓝色有机发光材料的研发始终是制约产业升级的关键卡点。"蓝光波长越短,颜色越纯净,但电荷复合过程的不稳定性会呈指数级增长,直接导致器件效率骤降、寿命缩短,"Takuji Hatakeyama教授解释道。

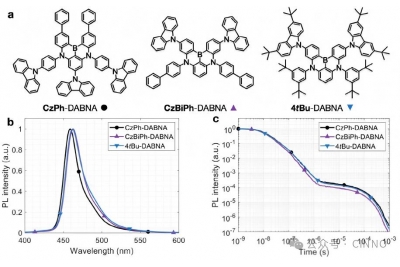

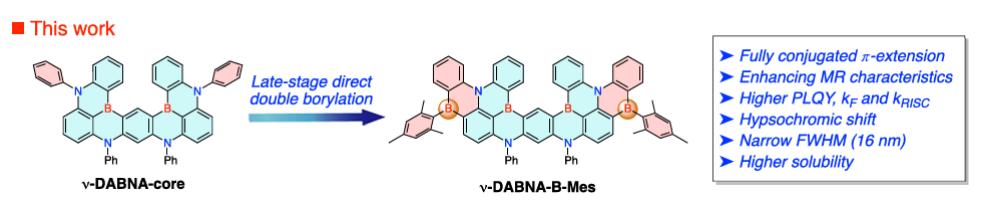

图1. 京都大学 - 日本JNC联合开发的蓝色有机发光材料分子结构和设计策略示意

这一困境的根源在于材料分子结构的固有矛盾。传统荧光材料因局部激发态的多重振动展宽效应,半峰全宽(FWHM)通常大于40nm,难以满足超高清显示对高色纯度的要求。另一方面,磷光材料虽效率较高,却因电荷转移机制导致光谱宽化,且依赖稀有金属铱、铂等,成本居高不下。此前被寄予厚望的硼/氮掺杂多共振热活化延迟荧光(MR-TADF)材料,虽通过刚性分子结构实现了窄带发射,但其刚性平面结构显著增大了单重态-三重态能隙,导致反向系间窜越速率衰减,效率提升受限。

为突破这一僵局,行业曾尝试氧原子取代、氟原子引入等多种策略,却始终陷入 "顾此失彼" 的困境 —— 要么色纯度提升但效率下降,要么寿命延长却色坐标偏离标准。随着超高清显示、AR/VR 元宇宙等产业的崛起,市场对峰值亮度更高、色纯度更优、功耗更低的深蓝色材料需求日益迫切,技术突破已成为全球显示企业的竞争焦点。

为此,京都大学与JNC株式会社联合团队另辟蹊径,提出了一种全新的分子设计理念:在 MR-TADF材料的硼氮掺杂多环芳烃骨架基础上,通过“后期直接双硼化”技术选择性引入两个硼原子。这一创新策略通过三重协同机制,实现了材料性能的全方位优化。首先是分子共轭结构的精准调控。研究团队利用氯原子作为可移除导向基团,在空间位阻较大的特定位置实现区域选择性硼化,成功拓展了分子的π共轭共振结构。其次是能级结构的优化匹配。双硼化技术通过破坏分子的对称性,缩小了单重态 - 三重态能级差,进而显著提升反向系间窜越速率。最后是分子稳定性的本质增强。研究表明,新的分子结构从分子层面提升了材料的抗降解能力。

"双硼化技术的精髓在于'精准调控'而非简单的元素添加,"JNC株式会社研发负责人指出,“这种策略既保留了 MR-TADF 材料的窄带发射优势,又通过分子工程解决了效率与稳定性难题,堪称 OLED 材料设计理念的革命性突破。”

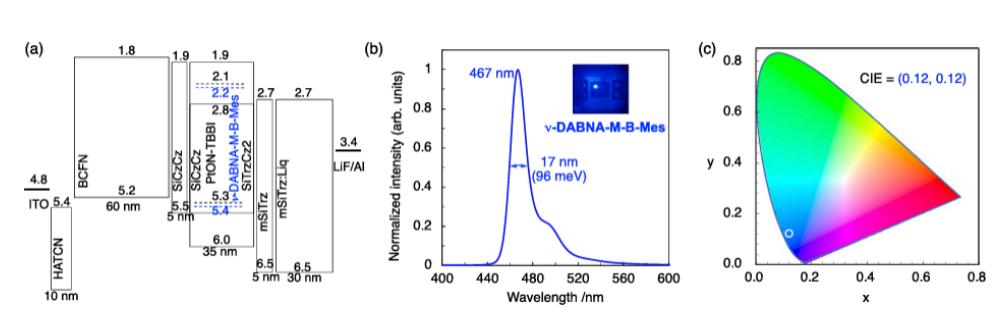

实验数据显示,研究人员所开发新型材料 ν-DABNA-M-B-Mes 在多项核心指标上创下世界纪录,全面超越现有深蓝色OLED材料。在光物理性能方面,其发射波长精准控制在463nm,半高宽仅为16nm,是目前全球已报道的深蓝色材料中最窄的数值。色纯度方面,该材料的 CIE色坐标y值低至0.09,非常接近NTSC标准纯蓝光的0.08,解决了传统材料色偏问题。光致发光量子产率(PLQY)高达93%,这意味着改材料几乎能够将所有吸收的能量都能转化为光能。

在器件性能测试中,基于该材料的TADF型OLED器件表现同样不俗:外量子效率(EQE)突破32%,远超传统荧光器件的理论极限(5%),即便在1000 cd/m²的高亮度下仍能保持18.2%的高效率,滚降特性显著优于同类产品。更值得关注的是,该研究团队基于此开发的磷光敏化荧光(PSF)器件更是实现了突破—— 驱动电压低至2.5V,在100 cd/m²亮度下的使用寿命(LT80)超过1000小时,较传统TADF器件提升近70倍。

据研究人员介绍,这种“后期直接双硼化”技术的突破不仅具有重大科学价值,更具备极强的产业化潜力。该材料良好的溶解性使其可采用溶液加工工艺制备,相较于真空蒸镀工艺,生产成本可降低30%以上,为大规模量产提供了可能。更重要的是,这项技术具有极强的通用性,通过时间依赖密度泛函理论计算验证,可应用于多种MR-TADF分子骨架,为开发系列化纯蓝光材料开辟了广阔空间。

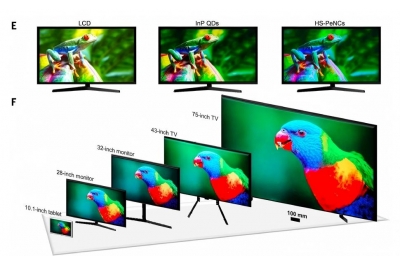

对于OLED器件的开发来说,该材料将有助于下一代显示产品的开发。在AR/VR领域,其窄带宽、高亮度特性可大幅提升Micro OLED的显示效果,降低设备功耗,解决当前AR眼镜续航短、显示模糊的痛点;在消费电子领域,可使智能手机、电视实现更纯净的色彩表现和更长的屏幕寿命,推动8K超高清显示普及;在汽车电子领域,其优异的稳定性可满足车载显示对高低温耐受性、抗振动性的严苛要求。

这项研究成果的实现,得益于京都大学的基础研究实力与JNC株式会社的产业化经验的深度融合。京都大学在有机光电材料领域拥有数十年的技术积累,其开发的MR-TADF分子设计理论为双硼化技术提供了坚实基础;JNC作为全球领先的化学与材料企业,在有机合成工艺优化、材料规模化制备等方面的优势,确保了技术从实验室走向生产线的可行性。随着超高清显示、元宇宙等产业的快速崛起,高性能OLED材料的市场需求将持续增长。京都大学与JNC联合团队的这项创新成果,不仅破解了长期困扰行业的技术难题,更树立了产学研协同创新的典范。

地址:深圳市龙华区大浪街道祥昭大厦17楼

Copyright © 2024 天明山科技集团