近日,由华南理工大学、季华实验室、吉林大学联合组成的一个联合研究团队,在《FlexTech》期刊上发表一项重磅研究成果。据介绍,该联合研究团队针对有机发光二极管(OLED)纯蓝发光材料长期面临的 “效率 - 色纯度 - 稳定性” 难以兼顾的行业痛点,提出了一种 “细微取代基调控” 创新方案,通过在经典 t-DABNA 分子硼原子对位精准引入甲基取代基,成功开发出 Me-t-DABNA 多共振热激活延迟荧光(MR-TADF)材料。

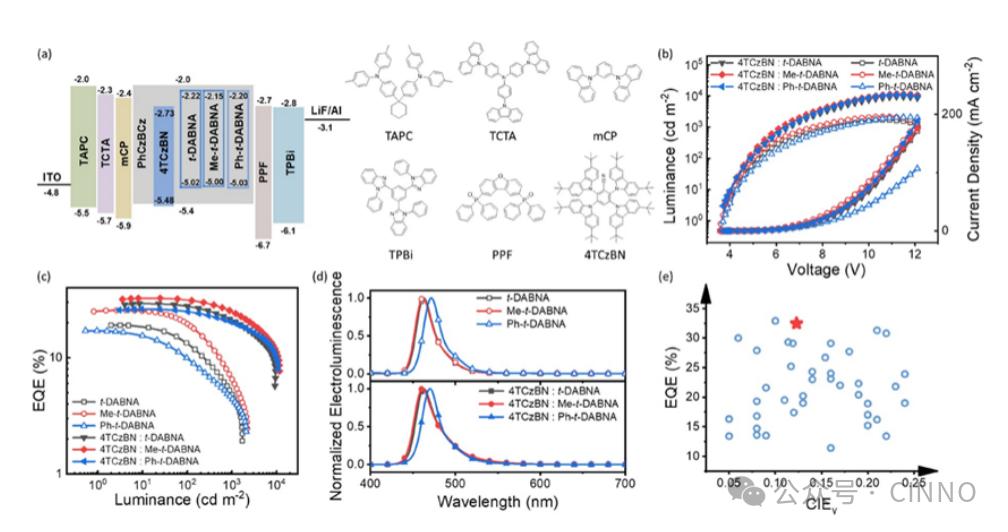

研究人员基于该材料开发的敏化OLED器件,不仅实现了461nm纯蓝发射(CIE坐标 (0.137, 0.123))、30nm窄半高宽的超高色纯度,更创下32.48% 的最大外部量子效率(EQE)纪录,同时在 1000 cd/m² 亮度下保持25.46%的EQE,大幅抑制效率滚降。这一突破为下一代超高清显示技术提供了核心材料解决方案,标志着我国在OLED发光材料领域跻身国际领先行列。

显示技术升级遇瓶颈,纯蓝 MR-TADF 材料成关键

随着超高清显示、柔性屏、AR/VR等终端产品的快速发展,市场对OLED技术的性能要求持续提升。作为OLED的 “色彩核心”,纯蓝发光材料直接决定器件的色域范围、能耗与使用寿命 —— 根据国际电信联盟(ITU)BT.2020超高清标准,纯蓝发光需满足CIE y 坐标≤0.07、半高宽(FWHM)≤30nm,同时需具备高量子效率与长稳定性。然而,传统蓝光材料长期陷入 “两难困境”:

1,传统TADF材料:虽无需贵金属即可理论实现100%内量子效率(IQE),但激发态分子结构弛豫严重,导致发光光谱宽(FWHM常超50nm)、色纯度差,无法满足纯蓝标准;

2,磷光材料:依赖铱、铂等贵金属,成本高昂且存在效率滚降问题,难以大规模应用;

早期 MR-TADF 材料虽通过硼(B)、氮(N)交替嵌入刚性多环芳烃骨架,实现窄带发射与高量子产率,但优化过程中易出现发光红移 —— 例如扩大π共轭体系提升效率时,发射波长常从450nm 区间红移至470nm以上,脱离纯蓝范围。

“基于DABNA(二氮杂硼杂萘并蒽)骨架的MR-TADF材料,是目前最具潜力的纯蓝解决方案之一。” 研究共同通讯作者、华南理工大学彭俊彪教授解释,“但此前的分子设计策略,要么通过构建多 MR 核心提升效率,要么通过外围取代基修饰优化稳定性,始终难以在‘不红移’的前提下突破效率瓶颈。” 据了解,团队此前开发的t-DABNA母体材料,虽实现29.15%的EQE和458nm发射,但反向系间窜越(RISC)速率较慢,导致高亮度下效率衰减明显,无法满足高端显示需求。

分子设计破局:甲基取代实现 “三重平衡”

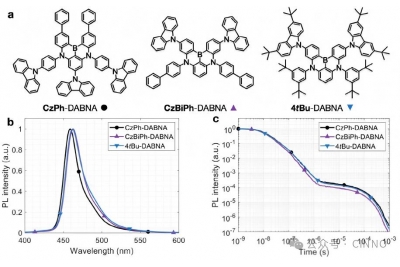

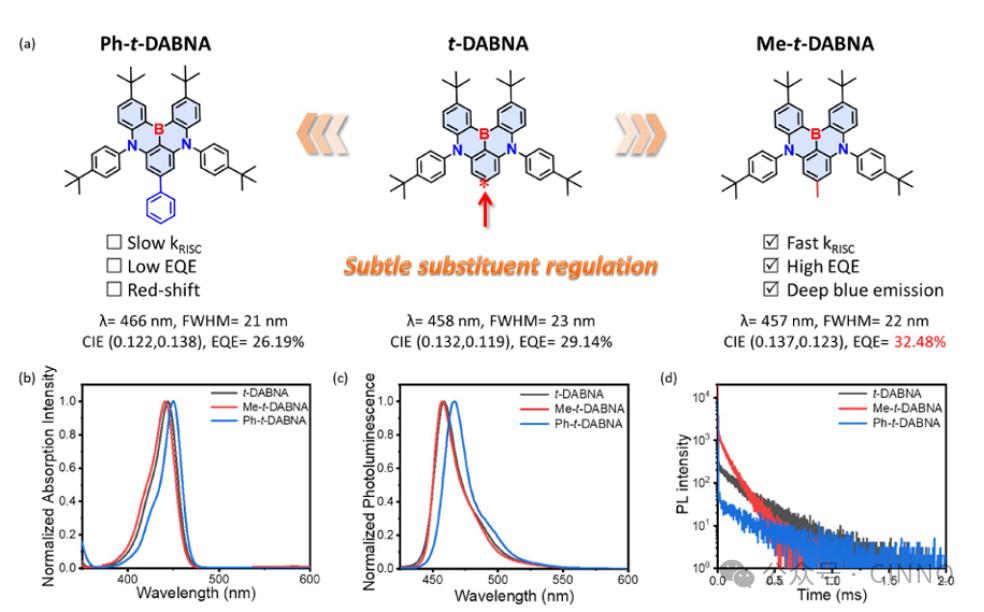

为破解这一难题,该研究团队摒弃了传统的 “大结构改造” 思路,聚焦 “细微取代基调控”—— 在t-DABNA分子中与硼原子直接相连的中心苯环对位(即硼原子对位碳),分别引入甲基(Me)和苯基(Ph)两种基团,设计合成Me-t-DABNA与Ph-t-DABNA两种衍生物,并通过系统的光物理测试与理论计算,验证取代基对材料性能的调控机制。

1. 色纯度:甲基修饰杜绝发光红移

实验显示,Me-t-DABNA在甲苯溶液中展现出与母体高度一致的发光特性:发射峰值457nm,仅比 t-DABNA(458nm)蓝移1nm,FWHM为22nm,甚至略窄于母体(23nm),完全符合纯蓝材料的色纯度要求。而 Ph-t-DABNA因苯基的π共轭效应,发射波长红移8nm至 466nm,虽仍属蓝光范围,但已偏离深蓝光标准。

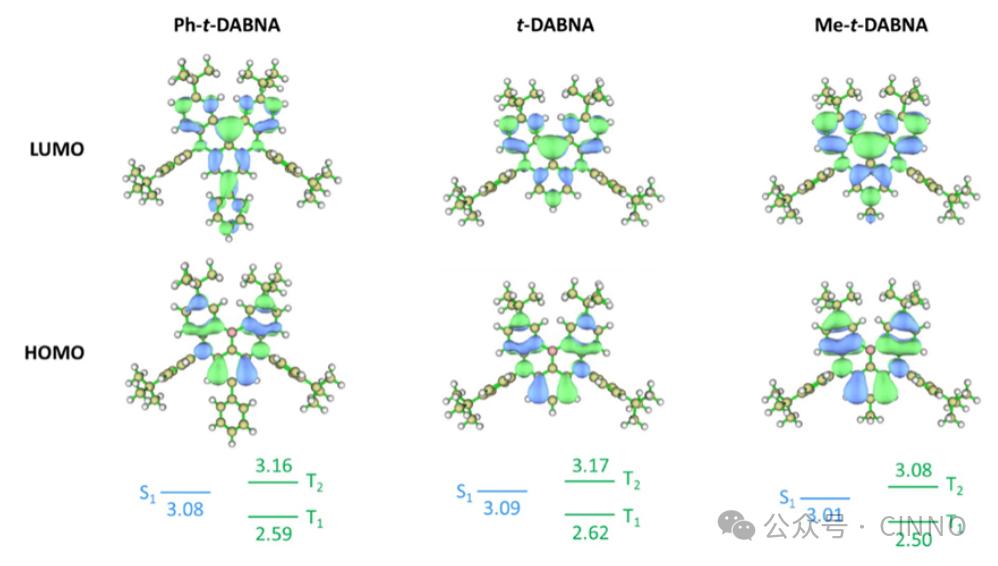

“这一差异源于取代基与分子骨架的相互作用方式,”研究第一作者、华南理工大学的研究人员Lili Hou解释,“甲基通过σ-π超共轭效应与分子骨架作用,仅适度延伸最高占据分子轨道(HOMO),不破坏 BN骨架的刚性结构;而苯基通过π-π共轭与骨架融合,扩大了共轭体系,直接导致发光红移”。X 射线单晶衍射分析进一步证实,Me-t-DABNA的分子堆积结构与t-DABNA 高度相似,晶胞参数差异小于2%,确保了发光特性的稳定性。

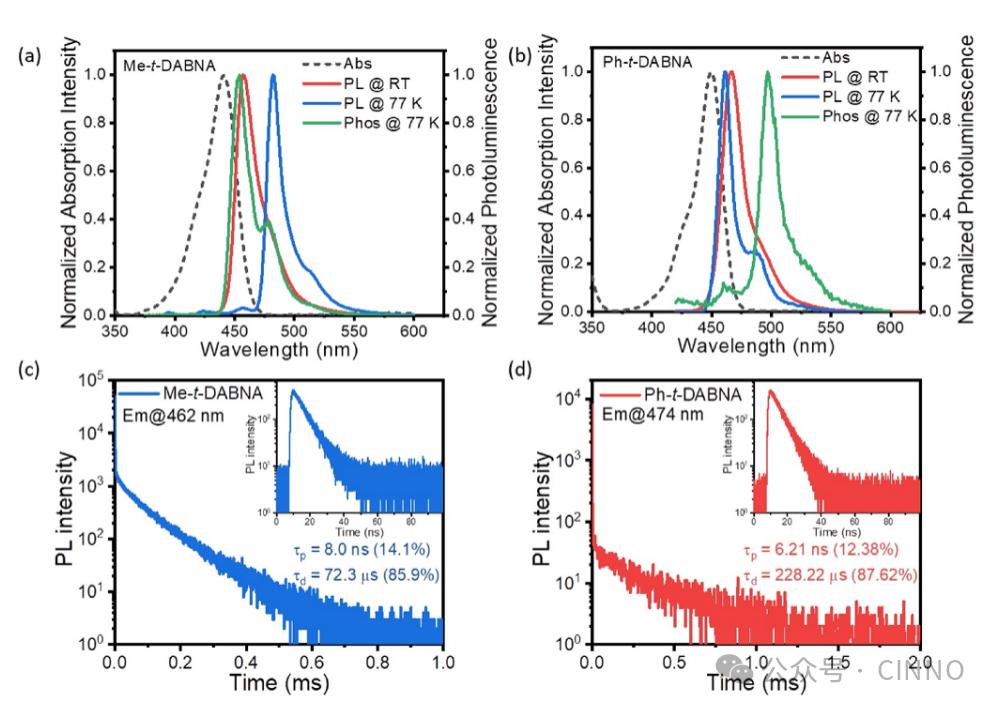

2. 效率:RISC速率提升3倍

材料的光电性能测试更显突破价值。在5wt%掺杂的PhCzBCz薄膜中,Me-t-DABNA的延迟荧光寿命(τd)从t-DABNA的170.2μs 大幅缩短至 72.3μs,RISC 速率常数(kRISC)达到 9.8×10⁴ s⁻¹,是母体的3倍;同时,其单线态-三线态能量差(ΔEST)从0.20eV降至0.18eV,为三线态激子向单线态激子的转化提供了更优能量通道。

“ΔEST的缩小与kRISC的提升,是效率突破的核心,”季华实验室研究员补充,“MR-TADF材料的发光效率,本质上取决于 RISC 过程 —— 只有让三线态激子快速转化为单线态激子并辐射发光,才能减少激子湮灭损失。Me-t-DABNA的kRISC提升,直接将激子利用率从t-DABNA的78.3%提升至84.0%”。此外,Me-t-DABNA的光致发光量子产率(PLQY)达到97.8%,略高于t-DABNA(96.0%),进一步印证了其高效发光潜力。

3. 稳定性:满足器件制备需求

热稳定性测试显示,Me-t-DABNA的5%重量损失温度(Td)高达416℃,虽低于Ph-t-DABNA(447℃),但远高于OLED器件热蒸发制备所需的300℃工艺温度;同时,材料在氮气氛围下连续加热 10小时后,PLQY衰减不足3%,证明其具备良好的热稳定性。循环伏安法测试表明,三种材料的HOMO能级均在-5.00eV至-5.03eV之间,LUMO能级在- 2.15eV至-2.22eV之间,能级匹配性良好,可直接兼容现有OLED器件结构。

基于该方案所开发OLED器件性能刷新纪录:32.48% EQE + 低滚降

为验证材料的实际应用效果,团队构建了两种OLED器件结构:基础器件(仅掺杂目标发光材料)与敏化器件(引入4TCzBN作为TADF敏化剂)。其中,敏化器件通过 “福斯特能量转移” 机制,进一步解决MR-TADF材料延迟荧光寿命过长导致的效率滚降问题。

1. 效率突破32%,纯蓝特性不变

敏化器件测试结果显示,Me-t-DABNA基器件的最大EQE达到32.48%,较对比基础器件(25.55%)提升27%,较 t-DABNA敏化器件(29.15%)提升11%;同时,该OLED器件保持 461nm的发射峰值、30nm的FWHM和 (0.137, 0.123) 的CIE坐标,色纯度未因效率提升而受损。相比之下,Ph-t-DABNA敏化器件的EQE仅为26.19%,且发射波长红移至470nm,无法满足纯蓝需求。

“这是目前已报道的单硼核MR-TADF纯蓝器件中的最高EQE之一”该联合研究团队的研究人员强调,“更重要的是,我们在效率提升的同时,没有牺牲色纯度 —— 这正是行业长期追求的目标。”

2. 高亮度下效率滚降显著抑制

效率滚降是制约OLED在大尺寸显示、照明领域应用的关键问题。测试显示,Me-t-DABNA 敏化器件在100 cd/m²、1000 cd/m²亮度下的EQE分别为 31.05%、25.46%,滚降率仅为22%;而t-DABNA敏化器件在1000 cd/m²下的EQE为27.72%,滚降率达4.9%,Ph-t-DABNA器件滚降率则超过22%。

“滚降抑制的核心在于4TCzBN与Me-t-DABNA的协同作用,”研究员解释,“4TCzBN的延迟荧光寿命仅3.9μs,可快速收集单线态激子并转移给Me-t-DABNA,同时Me-t-DABNA自身的高kRISC速率加速三线态转化,双重机制减少了激子在高亮度下的湮灭损失。”

3. 稳定性满足商用需求

器件寿命测试显示,Me-t-DABNA敏化器件在1000 cd/m²初始亮度下的LT90(亮度衰减至 90% 的时间)达到320小时,较t-DABNA器件(256 时)提升25%;Ph-t-DABNA器件的 LT90虽达461小时,但因色纯度问题无法应用。这一寿命水平已接近商用OLED材料的要求,经进一步优化后可满足终端产品需求。

产业价值凸显,推动显示与照明升级

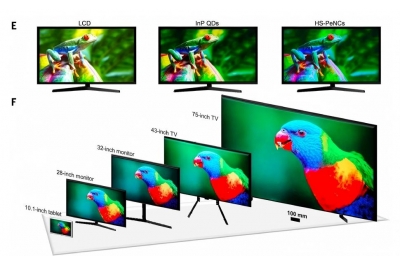

该研究的突破不仅具有重要科学意义,更为 OLED 产业带来切实的应用价值:在显示领域,Me-t-DABNA 材料可直接应用于手机、电视、AR/VR 等产品的 OLED 屏幕,实现更高色域(接近 BT.2020 标准)、更低功耗(效率提升意味着同等亮度下电流降低)、更长寿命。据测算,基于该材料的 OLED屏幕,在相同显示效果下,功耗可降低 15%-20%,寿命延长 20% 以上。

在照明领域,窄带纯蓝发光材料是制备高显色指数白光 OLED 的关键。Me-t-DABNA 的高量子效率与色纯度,可与绿光、红光材料搭配,实现显色指数(CRI)≥95 的白光照明,满足医疗、博物馆等高端照明需求。

“我们的下一步计划,是拓展这一取代基策略的普适性,”该团队研究人员透露,“目前已尝试在其他 DABNA 衍生物中引入甲基,初步结果显示同样能提升效率且不红移。同时,我们正与企业合作推进材料的量产工艺开发,预计 2-3 年内可实现商业化应用。”

该研究通过 “细微调控” 实现 “重大突破”,为 MR-TADF 材料的分子设计提供了全新范式 —— 无需复杂结构改造,仅通过精准的取代基选择,即可平衡效率、色纯度与稳定性三大核心指标。这一思路不仅适用于蓝光材料,更可推广至绿光、红光 MR-TADF 材料的优化,有望推动整个 OLED 发光材料体系的性能升级,为我国在显示产业核心技术领域赢得更大话语权。

地址:深圳市龙华区大浪街道祥昭大厦17楼

Copyright © 2024 天明山科技集团